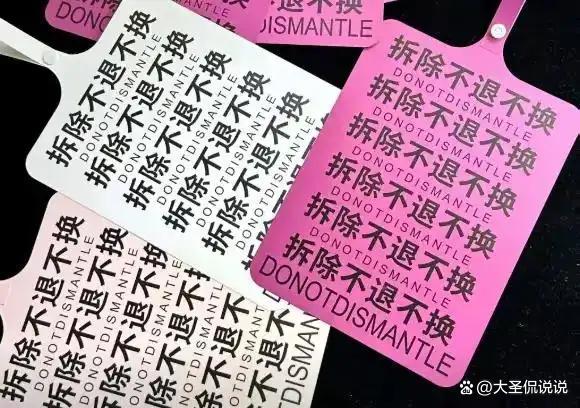

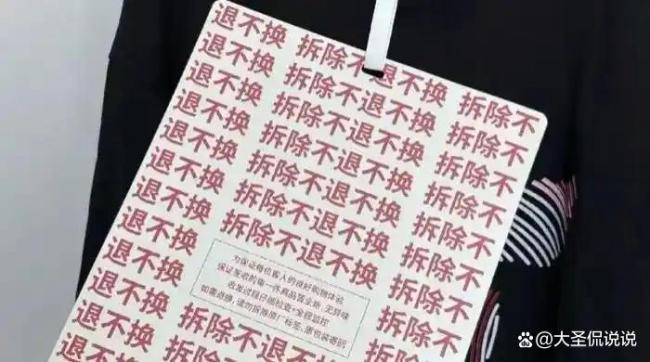

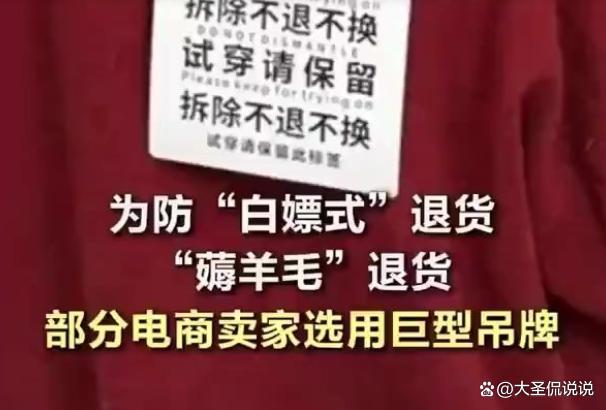

黄金周期间配资平台查询官网,西湖边游客穿着未摘吊牌的新衣拍照打卡,成为互联网上的奇特景观。这背后反映出电商领域“白嫖式退货”现象的日益猖獗。为防止恶意退货,四川某吊牌厂近两个月生产了数万个A4纸大小的巨型吊牌,这些硬纸材质、醒目标识的吊牌成为商家与消费者之间的新武器。

在杭州四季青服装市场,一批批印有“试穿请保留,拆除不退不换”的巨型吊牌被批量订购。这些吊牌尺寸接近A4纸,边缘加厚处理,若强行穿着会明显硌痛颈部。商家吴先生表示,单个成本仅0.1至0.3元,却能通过物理存在感形成有效威慑,部分消费者因此打消了“穿完就退”的念头。

然而,这种策略实属无奈之举。据“电诉宝”统计,2025年上半年全国网络消费投诉中,退款问题占比高达17.59%,远超商品质量、售后服务等问题。直播电商领域尤其严重,女装退货率高达50%-60%,男装则为30%-40%。某校60名学生运动会后集体退货事件,甚至因退款订单激增触发平台风控导致店铺封禁。

消费者与商家之间的矛盾在多个维度爆发。从法律层面看,《消费者权益保护法》第二十五条规定,除特殊商品外,消费者享有七日内无理由退货权,但需保证商品完好。部分消费者利用“未拆封”话术钻空子,如将穿过的连衣裙退回时声称“未拆封”,但实际上领口残留粉底液痕迹。更有甚者研究平台规则漏洞,通过“空包退货”“调包二手商品”等手段非法获利。

商家面临“举证难”与“成本高”的双重困境。卡利经营的服装店曾遭遇“穿完退货”潮:一件进口连衣裙被退回时,领口沾有粉底液且别着其他店铺发夹。平台客服以“无法提供异味证据”为由同意退款。这种“平台倾向消费者”的机制让商家在维权时往往陷入被动。

济南大学商学院教授朱瑾指出,巨型吊牌现象实质是平台规则不完善的映射。以“仅退款”政策为例,其初衷是倒逼商家提升服务,却因滥用导致“职业退货人”年骗金额超百万。北京某法院数据揭示,利用规则漏洞诈骗的案例中,单案最高涉案金额达200万元,犯罪手法包括寄回低价商品冒充正品、虚构质量问题等。

平台已开始探索解决方案。淘宝等平台自2025年4月起调整规则,不再主动介入优质商家的“仅退款”,转而通过“内部打标机制”识别恶意用户。网经社电子商务研究中心主任曹磊建议,平台可尝试“租售结合”模式——对于低频使用商品如礼服,提供租赁服务以降低消费者试错成本,同时减少退货带来的损耗。

技术手段正成为破局关键。部分商家已引入AI验货系统,通过图像识别技术检测商品是否被使用;虚拟试衣、AR试穿技术帮助消费者在购买前预估商品效果,从源头降低退货率。专家建议建立“分级监管机制”:按商品类别制定差异化退货标准,对高风险品类加强验货流程;同时完善“异常退货监控”系统,对高频退货账号进行预警。

消费者教育同样不可或缺。中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江强调,诚实信用原则是“七天无理由退货”的立法根基。平台可通过购物指南、视频教程等渠道普及规则边界,引导理性消费;商家则需提升商品描述精准度,减少因信息不对称导致的退货。

巨型吊牌或许能暂时阻挡部分“白嫖党”,但真正治本之道在于重建电商生态的诚信基石。平台需平衡消费者权益与商家利益,通过技术赋能、规则细化实现“双向保护”。消费者应恪守诚信底线,让退货权回归保障合理需求的本意;商家则需专注提升产品与服务,以品质赢得市场。当三方形成合力,电商行业方能跳出“高退货率—成本增加—品质下降”的恶性循环,迈向可持续发展的正轨。

我们每个人都是规则的使用者与守护者。唯有理性消费、诚信交易配资平台查询官网,才能让“七天无理由退货”真正成为便利而非漏洞,让电商生态回归公平、健康、有序的良性轨道。

九鼎配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资平台查询官网 任迅先生荣获2025年「兰亭杯全国书画大赛」作品金奖。

- 下一篇:没有了